|

鳥人幸吉伝

・・・空にあこがれ鳥になることに一生をかけた男の物語・・・

第5話 初飛行への挑戦

それからは、幸吉は仕事が終わるや否や、店の二階の自分の部屋で、筆を持ち帳面を広げて翼の設計を始めた。当時の住込み職人の労働時間は、明五ツから七ツ過ぎ (午前8時から午後7時)までであったので、幸吉が飛行の研究と設計に当てるのは、当然夜である。幸吉は少しでも研究時間を確保するために、与えられた表具師としての仕事は今まで以上に真剣に行ない、より手早く正確に仕事をすることに心がけた。このお陰で、今まで以上に幸吉の腕の良さは評判になり、親方である伯父の万兵衛も幸吉は自慢であった。万兵衛は幸吉が夜更かしをし何やら研究していることは薄々承知していたが、仕事をきちんとし出来映えも良いので、何も口出しはしなかった。 |

幸吉は捕まえてきた鳩の体型、翼や羽の形状・面積・重さをつぶさに調べ記録していった。鳩を解剖して翼の重さ等を計っている幸吉の姿を見て、弥作はこれほどの思いが兄にあるのかと改めて考えさせられた。菜種油の光に写る幸吉の顔は、飛ぶ事に魅せられた男というより鬼に近い表情であった。かのレオナルド・ダ・ビンチも鳥や馬、人体の解剖を行ない記録したのである。幸吉もダ・ビンチと同様のことを行なったのである。これは幸吉の非凡さを示す行動である。そして、幸吉自身の体型・体重と比較して、はばたくために必要となる翼の面積と形状を計算したのである。幸吉が襖や障子、屏風などの表具師であったことにより、比例の考え方、面積は長さの二乗に比例するという考え方は経験として修得していたことにより計算を行なうことができた。翼の設計図を終えた幸吉は、次に鳩のはばたきかたを研究した。毎朝、蓮昌寺に出かけ、鳩のはばたきかた、飛び立ち方をつぶさに記録していた。そして、左右同時に翼を上下させ、はばたかせるための仕掛けを考え、設計図面は完成した。

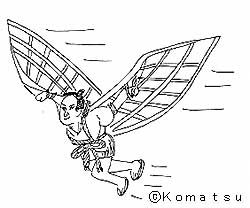

幸吉は捕まえてきた鳩の体型、翼や羽の形状・面積・重さをつぶさに調べ記録していった。鳩を解剖して翼の重さ等を計っている幸吉の姿を見て、弥作はこれほどの思いが兄にあるのかと改めて考えさせられた。菜種油の光に写る幸吉の顔は、飛ぶ事に魅せられた男というより鬼に近い表情であった。かのレオナルド・ダ・ビンチも鳥や馬、人体の解剖を行ない記録したのである。幸吉もダ・ビンチと同様のことを行なったのである。これは幸吉の非凡さを示す行動である。そして、幸吉自身の体型・体重と比較して、はばたくために必要となる翼の面積と形状を計算したのである。幸吉が襖や障子、屏風などの表具師であったことにより、比例の考え方、面積は長さの二乗に比例するという考え方は経験として修得していたことにより計算を行なうことができた。翼の設計図を終えた幸吉は、次に鳩のはばたきかたを研究した。毎朝、蓮昌寺に出かけ、鳩のはばたきかた、飛び立ち方をつぶさに記録していた。そして、左右同時に翼を上下させ、はばたかせるための仕掛けを考え、設計図面は完成した。 組み立てが完了した翼は両翼が3間(約5.4m)、胴の長さは1間(1.8m)という大きさになったのである。そして、八幡宮登る石段の中程に幸吉は翼を身に付けて立ったのである。児島湾を渡ってくる風は、幸吉の背中から翼を押し、その風の力を両腕に感じた幸吉は『飛べる!』と思った。そして、両腕にかかる力が大きくなった時に、幸吉は『エエイ!』と声を出し、地面をおもいっきり蹴った。幸吉の体は、傾きながら3メ−トルほど前へ落ちていった。幸吉は、中に浮いている間に腕を上下させ、翼をはばたかせるつもりであったが、余りにも距離と時間が短いためにはばたくことは出来なかったのである。もっと、高い所から飛び降りることができたら、はばたく時間ができると思った幸吉は、心配する多門と弥作の方を振り返りもせず、八幡宮の石段の最上段へ登っていった。八幡宮の最上段は高さ約60メ−トルの両児 (ふたご)山の山頂であり、西に広く陽に輝く児島湾の水面を眺め、東は緑多い八浜の街並みを見下ろすことができる。幸吉は、風を待ち腕にかかる翼を押す風の力が大きくなった瞬間、5歩ほど力強く助走して、一気に地面を蹴った。その瞬間、右の翼は中程で『バキッ』という音を立て折れ、幸吉の体は捻られるように両児山の中腹まで落ちていった。様子を見守っていた多門と弥作は、すぐさま山肌を駆け下り、幸吉を助けに行った。幸吉の作った翼と仕掛けはばらばらに壊れ、幸吉自身も左足を骨折してしまった。失敗であった。多門と弥作は、空を飛ぶことをあきらめる様に幸吉へ話すと、幸吉は『まだ、1回しか失敗しとらんじゃねぇ−か。わしゃ、このくれ−では、あきらめんのじゃ(1回しか失敗していないじゃないか。このくらいでは、あきらめないのだ)』と、懲りた様子もなく、まるで聞く耳をもっていない。それよりも、なぜ、飛べなかったのか、その原因を幸吉は考えていたのである。

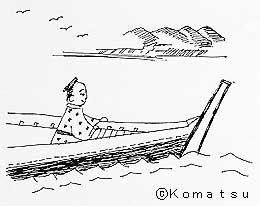

組み立てが完了した翼は両翼が3間(約5.4m)、胴の長さは1間(1.8m)という大きさになったのである。そして、八幡宮登る石段の中程に幸吉は翼を身に付けて立ったのである。児島湾を渡ってくる風は、幸吉の背中から翼を押し、その風の力を両腕に感じた幸吉は『飛べる!』と思った。そして、両腕にかかる力が大きくなった時に、幸吉は『エエイ!』と声を出し、地面をおもいっきり蹴った。幸吉の体は、傾きながら3メ−トルほど前へ落ちていった。幸吉は、中に浮いている間に腕を上下させ、翼をはばたかせるつもりであったが、余りにも距離と時間が短いためにはばたくことは出来なかったのである。もっと、高い所から飛び降りることができたら、はばたく時間ができると思った幸吉は、心配する多門と弥作の方を振り返りもせず、八幡宮の石段の最上段へ登っていった。八幡宮の最上段は高さ約60メ−トルの両児 (ふたご)山の山頂であり、西に広く陽に輝く児島湾の水面を眺め、東は緑多い八浜の街並みを見下ろすことができる。幸吉は、風を待ち腕にかかる翼を押す風の力が大きくなった瞬間、5歩ほど力強く助走して、一気に地面を蹴った。その瞬間、右の翼は中程で『バキッ』という音を立て折れ、幸吉の体は捻られるように両児山の中腹まで落ちていった。様子を見守っていた多門と弥作は、すぐさま山肌を駆け下り、幸吉を助けに行った。幸吉の作った翼と仕掛けはばらばらに壊れ、幸吉自身も左足を骨折してしまった。失敗であった。多門と弥作は、空を飛ぶことをあきらめる様に幸吉へ話すと、幸吉は『まだ、1回しか失敗しとらんじゃねぇ−か。わしゃ、このくれ−では、あきらめんのじゃ(1回しか失敗していないじゃないか。このくらいでは、あきらめないのだ)』と、懲りた様子もなく、まるで聞く耳をもっていない。それよりも、なぜ、飛べなかったのか、その原因を幸吉は考えていたのである。 翌朝、左足に添え木をした幸吉と介護する弥作は岡山への船に乗り、八浜の街を後にした。船の端に寄りかかっている幸吉の目は、八浜の空高く舞う、数羽の鳶の姿を追っていた。はばたいて飛べないのなら、鳶も飛べないはずである。しかし、鳶ははばたかず、翼を固定したまま、空気を切る様に飛んでいる。そうだ、鳩ではなく鳶の飛び方を研究すれば飛べるようになると、幸吉は次の研究テ−マを見いだしていた。そして、自分の夢がより近づいたという感触を得た幸吉の瞳は、児島湾の真夏の陽光よりも輝いていた。

翌朝、左足に添え木をした幸吉と介護する弥作は岡山への船に乗り、八浜の街を後にした。船の端に寄りかかっている幸吉の目は、八浜の空高く舞う、数羽の鳶の姿を追っていた。はばたいて飛べないのなら、鳶も飛べないはずである。しかし、鳶ははばたかず、翼を固定したまま、空気を切る様に飛んでいる。そうだ、鳩ではなく鳶の飛び方を研究すれば飛べるようになると、幸吉は次の研究テ−マを見いだしていた。そして、自分の夢がより近づいたという感触を得た幸吉の瞳は、児島湾の真夏の陽光よりも輝いていた。